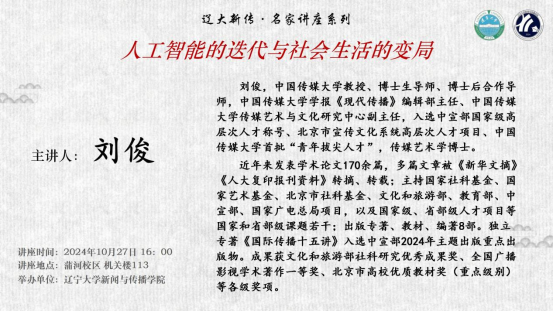

为持续加强新闻传播学学科建设,推动学术研究和教育教学真实问题导向,开阔广大师生的专业视野,培育卓越的新闻传播人才,2024年10月27日下午,新闻与传播学院开展“辽大新传·名家讲座系列”活动。中国传媒大学教授、博士生导师、博士后合作导师,《现代传播(中国传媒大学学报)》编辑部主任、中国传媒大学传媒艺术与文化研究中心副主任刘俊应邀,以《人工智能的迭代与社会生活的变局》为题,为学院师生带来精彩学术讲座。

刘俊教授以习近平总书记给中国传媒大学全体师生的回信为切入点,认为回信充分体现了以习近平同志为核心的党中央对新闻传播教育事业发展的高度重视。当今社会,日益发达的媒介技术和传播实践对社会生活有着极为重要的影响。从“三网融合”到虚拟现实,再到元宇宙和人工智能,媒介技术与社会生活、传媒生产之间的关系愈发紧密。刘俊教授认为,作为未来媒介研究的重要面向,抓住人工智能研究的风潮对于传媒业与传媒教育来说至关重要。

随后,刘俊教授以十问十答的形式展开学术分享。刘俊教授指出,新媒体的使用事关社会生活变迁。在既往研究中,较多西方学者面对人工智能技术的布局呈现消极态度,但更多国内的洞见则以开放、包容、思辨的理性积极拥抱新技术,这表明中国社会接受新技术的土壤已经形成,这将有利于人工智能在国内全领域的生根发芽。关于“AI的能力是否会持续增强?”这一问题,刘俊教授指出,只要有需求,技术就会快速迭代,而社会生活恰恰是为技术提供需求的源头,深入生活的AI注定会不断更新解决问题的方法。然而,从信息匮乏到海量信息,人工智能的到来会引发人类信息生产的急剧增长,关于智能时代人的自主性问题也随之凸显。刘俊教授表示,人的自主性已经转变为“发问式的自主”。未来,人的价值在于思考与判断能力。此外,对于“我们是否真的愿意看AI内容?”这一问题,刘俊教授认为,人自然的心理状态和情感共鸣往往因真人真事而生发,但AI生成的内容未必能给人带来此种情感体验,这并非源于技术本身的缺失性,而是人类本身的情感特征使然。因此,在谈到数字永生问题时,刘俊教授向在场师生介绍了现今技术发展与人类生存方式变革的前沿生态,认为与真实相关的伦理问题亦是新闻传播学较为前沿的学术方向。

讲座结束后,刘俊教授与学院师生进行了热烈讨论,针对青年教师和硕博研究生寻找既有创新意识又有历史底蕴的人工智能研究问题给予了指导,希望大家未雨绸缪,提前布局人工智能时代的学术研究。

辽宁大学新闻与传播学院

2024年10月29日